リモートワーク、オンラインゲーム、スマートフォンのWi-Fiなど日々の仕事や暮らしで安定して高速な光回線が求められています。

光回線を選ぶなら、「NTT西日本品質」という選択を。

更新日:2025.09.01

家庭用NASを導入しよう! 選び方やおすすめ製品を紹介

大量の写真や動画を家庭で保存するなら、ネットワークにつながったストレージ「NAS」の導入を検討してみませんか?本記事では、家庭用NASのメリットやHDDとの違い、選び方やおすすめ製品をご紹介します。

NASとは?

NASとは「Network Attached Storage」の略称で、ネットワークにつながったストレージのことをいいます。

NASの魅力は、同じネットワークにつながっている複数の機器で同時に利用できること。リモートアクセスを設定しておけば、外出先からでも自宅のNASに保存しているデータにアクセス可能です。

また、その容量は幅広く、写真や動画、書類など、保存したいデータの用途に合わせて選べるのも魅力のひとつ。購入して一度設置すれば、クラウドストレージのような月額料金はかからず、ディスクや本体が故障しない限り、追加の費用は発生しません。

クラウドストレージのプラン変更や料金改定で利用料が高騰したり、容量が足りずに複数の保存先で管理していて困っているのであれば、NASの導入を検討してみましょう。

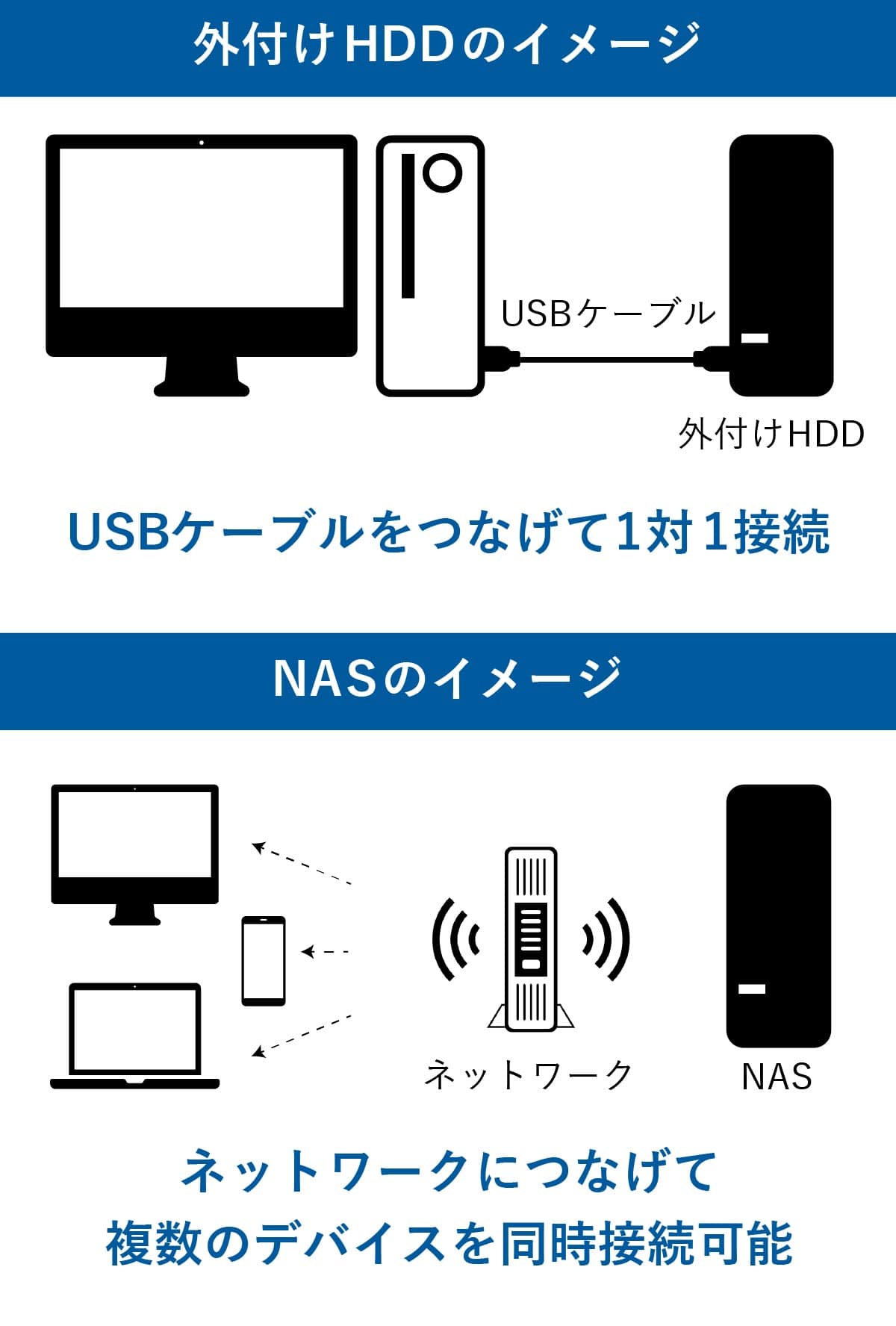

NASと外付けHDDの違い

外付けHDDは、USBケーブルをつなげてパソコンやテレビといったデバイスと1対1で物理的に接続します。USBケーブルをつなぐだけで接続できるため、簡単に導入できるのが外付けHDDのメリットですが、反面、複数台のデバイスからデータを保存しようとするなら、当然のことながらつなぎ直さなければなりません。効率的な運用が困難であることは、外付けHDDのデメリットといえます。

一方、ネットワークを介してつながるNASでは、パソコンやスマホはもちろん、LANやWi-Fiで接続しているテレビやレコーダー、音楽プレーヤーなどとも同時に接続できます。複数のデバイスから効率的にストレージを利用したいのなら、NASがおすすめです。

NASを家庭に導入するメリット

NASなら同時に複数のデバイスからアクセスできるため、家族全員が好きなときに場所を問わず、データを保存・閲覧できます。家族がそれぞれ撮影した写真や動画をNASで一括して保存しておけば、シェアや同時視聴もラクラク。

容量が大きくなりがちな音楽データやテレビ録画の保存・管理にも長けているので、それらを家中のパソコン、スマホ、タブレットから再生して楽しむこともできます。

家庭用NASを選ぶポイント

NASのタイプ

NASには、HDDがデフォルトで内蔵されている完成品(HDD内蔵型)と、HDDを別で購入して組み込んで使用する「NASケース」の2つのタイプがあります。

初めて家庭用NASを導入するのであれば、初期設定が簡単な完成品を選ぶと良いでしょう。購入後、ネットワークに接続すれば、すぐに使い始められます。

NASケースでは、HDDやSSDを選んで組み込まなければならず、知識と手間が求められますが、目的や予算に合わせて容量や性能が最適な記録媒体を選ぶことができます。

ストレージ容量

NASを購入する前には、必ず容量を確認しましょう。写真や書類のみならず、動画や音楽などのファイルを多く保存するには、大容量のNASがおすすめです。

ただし、容量に比例して値段は高くなります。用途、容量、予算を総合的に判断して選ぶようにしましょう。

RAID機能

RAID(レイド)とは、複数台のHDDの組み合わせによって、読み書きの速度を速めたり、データ損失のリスクを軽減したりすることができる技術のこと。複数のHDDを搭載したNASであれば、RAIDを備えているのが一般的です。

なお、RAIDにはさまざまな種類(レベル)があります。

・RAID 0

RAID 0は、NAS内の2台以上のHDDに分散してデータを処理させ、読み書きの速度を高速化します。

・RAID 1

RAID 1は、NAS内の2台以上のHDDに全く同じデータを書き込みます。これにより、1台に障害が生じたとしても、別のHDDにデータが残っているため、損失を免れます。「ミラーリング」とも呼ばれる方法です。

・RAID 5

RAID 5は、速度向上とデータ損失リスク低減を両立させることが可能。1台のHDDが故障しても、ほかのHDDに保存された情報を使ってデータを復元できます。ただし、3台以上のHDDが必須です。

マルチメディア機能

DLNA対応のNASを選べば、「仕事部屋のパソコンに保存した動画をリビングのテレビで視聴する」といった使い方ができるようになります。ちなみにDLNAとは「Digital Living Network Alliance」の略称で、パソコンやデジタル家電でマルチメディアファイルを共有するためのガイドラインのこと。

多様なコンテンツを自由に楽しみたいのであれば、DLNA対応のNASを選ぶと良いですが、接続するデバイスやアプリもDLNAに対応している必要があるので、注意しましょう。

家庭用NASの導入の流れ

1.ハードウェアの購入・設置

NASを家庭に導入するなら、NAS、ネットワークケーブル、ルーターといったハードウェアを揃える必要があります。NASケースタイプを購入した場合はHDDも購入しましょう。

2.NASの初期設定

まず、インターネット上でメーカーから配布されている管理用のソフトウェアをインストールしましょう。ソフトウェアのインストールが完了したら、ネットワークを介してNASに接続します。

接続後、管理者のユーザー名とパスワードの設定を行い、必要なユーザーアカウントを作成すれば、初期設定は完了です。メーカーごとに流れは異なりますが、初期設定の所用時間は1時間程度です。

3.ネットワーク設定

ネットワーク上からNASにアクセスするためのIPアドレスの付与を行います。管理者以外のユーザーアカウントには個別にユーザー名とパスワードを発行し、NASへのアクセス権限をそれぞれ付与していきましょう。

そして、ルーターとVPNの設定を行えば、リモートアクセスが可能に。VPNを接続するだけで、外出先からもNASにアクセスできるようになります。

4.セキュリティー設定

不正アクセス、マルウェア感染、情報漏えいの3つがNASの代表的なセキュリティーリスクです。NASのソフトウェアに対する修正プログラムを適用したり、マルウェア対策としてファイアウォールやウイルス対策ソフトを導入したりするなどして、セキュリティー対策を実施しましょう。

NASを導入して快適に大容量データを保存・共有したいなら、高速・高品質な回線も必要!

今回は、家庭用NASについてご紹介しました。いつでもどこでも複数のデバイスからアクセスでき、さまざまなデータを保存・共有できるNASは便利な記憶装置ですが、回線が遅いと転送や再生に時間を要し、逆に大きなストレスを抱えてしまうことになりかねません。

NASを有効活用し、思い出の写真や動画、音楽やテレビ録画といった大容量データを快適に保存・共有したいなら、高速・高品質な回線が不可欠です。

NTT西日本では、フレッツ光史上、最速スペックの通信速度が最大概ね10G(ギガ)※1の「フレッツ 光クロス※2」を提供しています。また、NTT西日本から光回線を借り受けて提供している光コラボレーション事業者の「コラボ光」からも最大概ね10G(ギガ)スペックのサービスが多く提供されています。※3

興味のある方は「フレッツ 光クロス」がお住まいのエリアで利用できるか「提供エリア検索」で調べてみてください。

※1・技術規格上の最大値であり実効速度ではありません。通信品質確保などに必要なデータが付与されるため、実効速度の最大値は技術規格上の最大値より十数%程度低下します。

・通信速度は、端末機器の仕様などお客さまのご利用環境や回線の混雑状況などによって低下します。

※2 フレッツ 光クロスは一部サービスがご利用いただけません(セキュリティ対策ツールなど)。

詳細は[https://flets-w.com/service/cross/service_menu/]をご確認ください。

※3 インターネットのご利用には、プロバイダーとの契約・料金が必要です。

高速・高品質なNTT西日本の回線とNASを組み合わせれば、家庭内のデータの保存・共有の利便性はアップすることでしょう。

※この記事は2025年8月31日現在の情報です。

※本項に記載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

NEW最新記事

あなたのお気に入りリスト

あなたが最近読んだ記事

審査25-384

Wi-Fiを使うには? 自宅でWi-Fiに接続する方法と機器...

PC・スマホ/2024.04.10